精神・発達障害者の社会へのアクセシビリティについて

はじめに

先月行われた Japan Accessibility Conference の登壇資料と、会場でいただいた質問の回答をまとめました。ご興味ある方はぜひご覧ください!

投影スライド(プレゼンテーション資料)

グラフィックレコーディング

素敵なグラレコ①

Japan Accessibility Conference – digital information vol.2 『精神・発達障がい者の社会へのアクセシビリティ』スケッチノート #ja11yc pic.twitter.com/kUyIfjVXX1

— HIROMITSU (@hiromitsuuuuu) July 21, 2019

素敵なグラレコ②

✏️セッション「精神・発達障がい者の社会へのアクセシビリティ」のメモ。#ja11yc pic.twitter.com/nXS1k5l73M

— ヤスヒサ 🗑 (@yhassy) July 20, 2019

素敵なグラレコ③

精神・発達障がい者の社会へのアクセシビリティのまとめ

#ja11yc_d長谷川さんのが素敵すぎて公開するのを恥じらうが… pic.twitter.com/VUe7qnfBLY

— みーた🍬DevRel ₍ ՞•⩊•՞ ₎ (@earlgrayMK) July 20, 2019

自分のプレゼンをこんなに素敵な「グラレコ」にしてもらったのは初めてで、めちゃくちゃ嬉しかったです!ありがとうございました!

質疑応答(会場でお答えできなかった分)

会場でいただいた質問で、時間切れで回答しきれなかったものはTwitterで回答しました。以下、そのまとめです!

Q. 当事者のリーダー・サブリーダー制度の成果をおしえてください

上下関係というよりも役割分担なので、成果は「新しく能力を発揮できる機会をつくれた」ことです。実務スキルは高くないけど、誰とでもうまくやれる・コミュニケーションが得意といった社員には最適なアサインになりました。

Q. バリアとなる、「理解の不足」「配慮の不足」「機会の不足」「業務の不足」を紹介していただいたのですが、この中で一番気をつけた/難しかったものはどれでしたか?

「業務の不足」です。ここだけは特例子会社だけではどうにもならないので、グリーグループ各所の協力が不可欠でした。

Q. 障害者の方と一緒に働くことで、気付かされたことや発見はありますか?

高度経済成長期に確立された社会構造は、健常者向けにつくられた仕組だなということです。それに適応するのが当たり前だと思ってましが、それが困難な人もいるということに気付かされました。

Q. 従業員の方から、働く環境やチーム作りに対してフィードバックをもらう機会を設けていますか?また、されている場合、どういった内容で行っているか教えてください

私と社員で定期的に行っている 1 on 1 ですね。社長に直接モノがいえるので、その場で意思決定してすぐに人事制度に反映されることもあります。

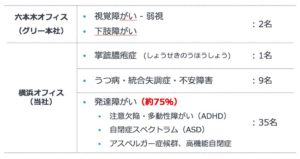

Q. 一緒に働いている方は具体的にはどのような障害を持っている方がいらっしゃいますか?また、各従業員の方に対して、どのぐらい個人に合わせた環境を用意しようと心がけていますか?

現時点では以下の通りです(2019年6月末時点)。環境づくりにはお金がかかるので、決められた予算の範囲で少しずつアップデートしています。

Q. ガイドラインの作成にはどのくらいかかりましたか?既出だったらすみません

丸2年くらいですね。やってみたけどできなかった仕事もあるので、試行錯誤を重ねながらという感じです。

Q. 知識不足ですみません!壁面ホワイトボードが配慮につながるというのはどういう理由なのでしょうか?

発達障害者にはマルチタスクが苦手な人も多いので、業務やタスクの可視化をすぐにしやすくするのが目的です。

Q. 仕組みづくりをしていく上で、ぶちあたった壁やそれを乗り越えたエピソード等はありましたか?

グリーグループの各現場から業務を切り出すのが大変でした。現場を振り向かせるにはコストメリットがある仕組みをつくるのがポイントです。詳しくは以下の記事をご覧ください。

Q. 公開できる範囲で構いませんが、横浜オフィスの普段の業務はどういうのがあるのかを知りたいです

色々あるんですが、

- データ入力業務

- 総務・人事業務のサポート業務

- ゲームビジネスサポート業務

- ゲームの品質管理、画像加工、リサーチ

- マッサージルーム運営業務

などです!

さいごに

精神・発達障害者が働きやすい環境をつくるには、個々の特性に合わせた「パーソナライズ」が重要と考えがちですが、そうではありません。誤解を恐れずに言えば「無関心になる」や「期待しないこと」が大事です。最低限の配慮によって機会を公平に提供すること、そこにいる全員が信じるビジョンの徹底は大事ですが、それ以上のパーソナライズやマイクロマネジメントは、特例子会社の経営的には非常にコスト高(生産性が低い)っていうのが、自身の考えです。

追記:

講演の動画がYouTubeに公開されました。